非遗与产业协同发展的"天津经验"研究报告

引言

非物质文化遗产作为中华优秀传统文化的重要组成部分,其保护与传承日益受到社会各界的广泛关注。天津市作为一座拥有600多年历史的文化名城,拥有丰富多彩的非物质文化遗产资源。近年来,天津市积极探索非物质文化遗产与产业协同发展的新模式,形成了独具特色的"天津经验"。本报告将系统梳理天津市非物质文化遗产与产业协同发展的实践路径、典型案例及经验启示,为其他地区提供有益借鉴。

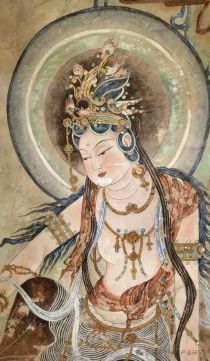

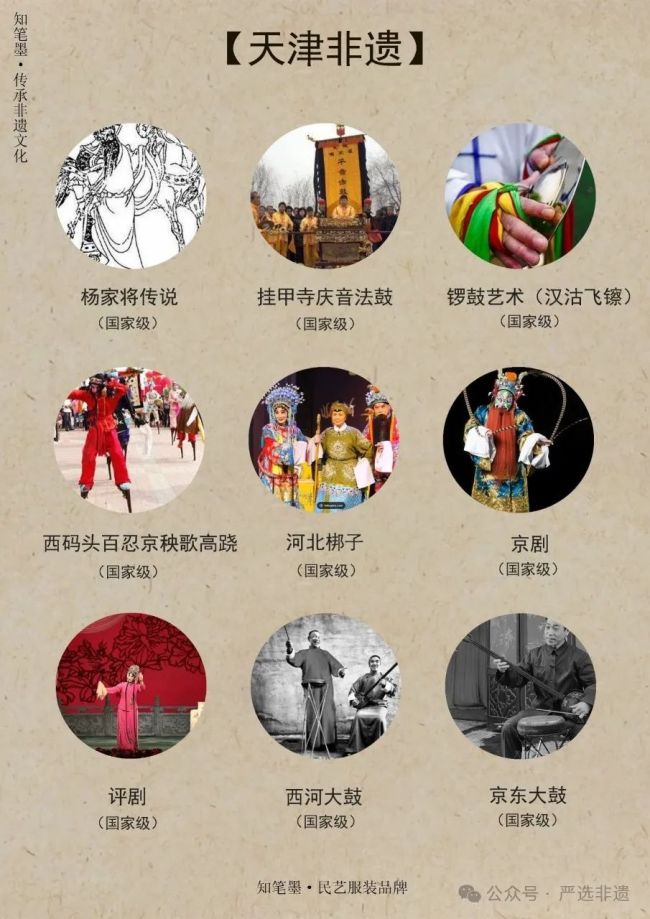

天津市非物质文化遗产资源概况

天津市拥有丰富的非物质文化遗产资源,为产业协同发展奠定了坚实基础。截至目前,全市拥有联合国教科文组织非遗项目2项,国家级非遗代表性项目49项,市级以上非遗代表性项目357项(含国家级),区级非遗代表性项目1000余项。同时,天津市已认定国家级非遗代表性传承人166名,市级非遗代表性传承人672名[0]。

这些丰富的非物质文化遗产资源为天津市的文旅融合、文创开发、研学教育等产业发展提供了独特优势和文化支撑。天津市非物质文化遗产网作为专业平台,也为非遗资源的数字化保护和传播提供了重要载体[1]。

天津市非物质文化遗产与产业协同发展的主要模式

非物质文化遗产与旅游业协同发展

天津市积极将非物质文化遗产资源融入旅游产业,形成了"非遗+旅游"的发展模式。河西区、南开区、蓟州区立足各自资源禀赋,以差异化定位推动文旅产业协同发展。河西区依托人民公园、文化中心等载体,以西岸艺术节等活动为媒介,将非遗元素融入旅游体验[1]。

天津市还通过推进非遗项目与市场接轨,推动以杨柳青木版年画、布贴画、剪纸等传统艺术为核心的体验旅游、研学旅行,挖掘非遗产品消费潜力。同时,以节庆活动为载体,打造传统节日文化品牌,进一步提升非遗旅游的吸引力[6]。

非遗与文化创意产业融合发展

天津市积极探索"文创+非遗"产业发展新路径。2023年4月2日,天津市河东区政府文化创意产业发展办公室与天津大学人文艺术学院共同举办了"花间相遇文创携行——区校企共建探索'文创+非遗'产业发展新路径"活动,通过区校企合作,探索非遗与文创产业融合发展的新路径[3]。

天津市还积极推动非遗与动漫产业的融合发展。南开大学的研究项目包括"天津民间美术与非物质文化遗产的传承研究"以及"京津冀区域动漫产业协同发展研究",探索通过动漫艺术传播非遗文化的新方式[11]。

非物质文化遗产与教育产业协同

天津市高度重视非遗教育与传承。天津大学冯骥才文学艺术研究院设立了非物质文化遗产教学与研究方向,培养专门从事非遗理论研究和传承人口述史记录的专业人才[13]。

河东区充分发掘区内非物质文化遗产资源,加强非遗资源库建设,对区内已有的101项非遗项目进行系统保护。同时,继续深入挖掘区内非遗资源,大力组织开展非遗交流、展示活动,促进非遗教育的普及和传承[24]。

区域协同与跨省合作

天津市积极融入京津冀协同发展大局,推动区域非遗资源的共享与合作。天津市非遗中心在全国率先开展民俗学者手稿征集工作,先后征集了中国民间美术史论家、收藏家王树村先生的手稿;著名曲艺研究专家薛宝琨先生的藏书、光盘等,为非遗研究提供了珍贵资料[5]。

天津市还通过轮值"京津冀非遗联展",对三地项目源流与技术进行深入调研,助推京津冀协同发展战略。通过"非遗新作品双年展"、"匠意致美"、"温暖"、"寻匠务本"等展览活动,促进京津冀地区非遗保护与传承的交流与合作[21]。

天津市非物质文化遗产与产业协同发展的创新举措

数字化保护与传播

天津市积极推进非遗数字资源库建设,建设完成天津非遗数据库,对市级非遗代表性项目进行全面记录。同时,天津市非遗中心在全国率先推进史料征集和研究成果转化,为非遗的保护与传承提供了坚实的学术支撑[28]。

通过数字技术的应用,天津市实现了非遗资源的数字化保存和传播,扩大了非遗的影响力和覆盖面,为非遗与产业的深度融合创造了条件。

非遗工坊与传承基地建设

天津市积极推动非遗工坊的建设,这是新时代中国非物质文化遗产保护实践的新举措。非遗工坊是在指导思想、法律保障、政策依据、理论依托、历史传承、直接动因与现实基础的共同关照下形成的,为非遗的传承与创新提供了重要平台[29]。

非遗工坊不仅为非遗传承人提供了展示技艺和创新产品的场所,也为游客和消费者提供了体验非遗文化、购买非遗产品的渠道,促进了非遗与旅游、文创等产业的融合发展。

非遗IP开发与品牌建设

天津市积极挖掘非遗文化内涵,打造具有市场竞争力的非遗IP和品牌。通过将非遗元素与现代设计相结合,开发出一系列具有天津特色的非遗文创产品,提升了非遗的市场价值和影响力。

非遗IP的开发不仅促进了非遗的传承与创新,也为相关产业发展注入了文化动力,形成了文化引领产业、产业反哺文化的良性循环。

政策支持与机制创新

天津市出台了一系列政策措施,为非遗与产业协同发展提供了政策支持和制度保障。2017年,天津市发布了《天津市传统工艺振兴实施意见》,立足中华优秀传统文化,结合天津地域特色文化,恢复整理、发掘和运用传统工艺所包含的文化元素和工艺理念,丰富传统工艺的题材和产品品种,提升设计与制作水平[23]。

天津市还印发了《天津市非物质文化遗产传承发展工程实施方案》,坚持政府主导、社会参与,多元投入、协同发展,促进全市上下形成参与守护、传播、弘扬非遗的浓厚氛围[32]。

天津市非物质文化遗产与产业协同发展的典型案例

杨柳青木版年画与旅游产业融合

杨柳青木版年画是天津市国家级非物质文化遗产代表性项目,也是天津市最具代表性的非遗资源之一。近年来,天津市积极推动杨柳青木版年画与旅游产业的融合,打造了杨柳青年画村、杨柳青木版年画博物馆等旅游景点,将非遗文化体验与乡村旅游相结合,形成了独具特色的文化旅游线路。

游客在杨柳青年画村不仅可以欣赏到精美的年画作品,还可以参与年画制作体验活动,亲身体验非遗文化的魅力。这种"非遗+旅游"的模式,不仅促进了非遗的保护与传承,也为当地经济发展注入了新的活力。

天津河东区"文创+非遗"发展路径

天津市河东区积极探索"文创+非遗"产业发展新路径,通过区校企合作,推动非遗与文创产业的深度融合。2023年4月2日,河东区政府文化创意产业发展办公室与天津大学人文艺术学院共同举办了"花间相遇文创携行——区校企共建探索'文创+非遗'产业发展新路径"活动,为非遗与文创产业的融合发展提供了新的思路[3]。

河东区通过整合区内丰富的非遗资源和高校的创意设计能力,开发出一系列具有河东特色的非遗文创产品,提升了非遗的文化价值和市场价值,为非遗的传承与创新开辟了新的途径。

天津河西区全域文旅矩阵建设

河西区依托人民公园、文化中心等载体,以西岸艺术节等活动为媒介,以差异化定位推动文旅产业协同发展。河西区立足资源禀赋,将非遗作为旅游线路的重要组成部分,打造了独具特色的文旅品牌[1]。

河西区的全域文旅矩阵建设,不仅提升了区域文旅产业的整体水平,也为非遗的保护与传承提供了新的平台和渠道,形成了文化引领旅游、旅游促进文化传承的良性循环。

京津冀非遗联展与协同合作

天津市积极推动京津冀非遗联展活动,通过轮值"京津冀非遗联展",对三地项目源流与技术进行深入调研,助推京津冀协同发展战略。通过"非遗新作品双年展"、"匠意致美"、"温暖"、"寻匠务本"等展览活动,促进京津冀地区非遗保护与传承的交流与合作[21]。

京津冀非遗联展不仅为三地非遗传承人提供了展示技艺和交流经验的平台,也为京津冀地区的文化旅游合作创造了新的机遇,推动了区域文旅产业的协同发展。

天津市非物质文化遗产与产业协同发展的经验启示

政府主导与市场机制相结合

天津市非物质文化遗产与产业协同发展的一个重要经验是政府主导与市场机制相结合。政府通过制定政策、提供资金支持、搭建合作平台等方式,为非遗保护与传承提供有力保障;同时,充分发挥市场机制的作用,鼓励社会资本参与非遗保护与利用,推动非遗与相关产业的深度融合。

这种政府主导与市场机制相结合的模式,既确保了非遗保护的基本要求,又充分发挥了市场的资源配置功能,为非遗的可持续发展提供了有力支持。

传承保护与创新发展并重

天津市在非遗保护与利用过程中,注重传承保护与创新发展并重。一方面,通过建立非遗数据库、开展传承人培训、举办展览展示等活动,加强对非遗的传承与保护;另一方面,通过与文创、旅游、教育等产业的融合,推动非遗的创新发展,提升非遗的市场价值和影响力。

这种传承保护与创新发展并重的模式,既尊重了非遗的文化内涵和历史价值,又适应了现代社会的需求和变化,为非遗的可持续发展开辟了新的路径。

区域协同与特色发展并举

天津市在非遗与产业协同发展中,注重区域协同与特色发展并举。一方面,积极融入京津冀协同发展大局,推动区域非遗资源的共享与合作;另一方面,立足各区资源禀赋,以差异化定位推动文旅产业协同发展,形成了各具特色的非遗与产业融合发展模式。

这种区域协同与特色发展并举的模式,既促进了区域文旅资源的整合与共享,又充分发挥了各区的比较优势,形成了优势互补、协同发展的良好局面。

数字赋能与文化创新并行

天津市在非遗与产业协同发展中,注重数字赋能与文化创新并行。一方面,通过数字化技术的应用,推动非遗资源的数字化保存和传播,扩大了非遗的影响力和覆盖面;另一方面,通过文化创新,将非遗元素与现代设计相结合,开发出一系列具有市场竞争力的非遗文创产品,提升了非遗的市场价值和影响力。

这种数字赋能与文化创新并行的模式,既适应了数字化时代的发展趋势,又推动了非遗的创新性发展,为非遗的可持续发展提供了新的动力。

天津市非物质文化遗产与产业协同发展的未来展望

深化非遗与产业融合的广度与深度

未来,天津市将进一步深化非遗与产业融合的广度与深度,推动非遗与更多产业的深度融合,如与健康养生、教育培训、影视传媒等产业的融合,拓展非遗保护与利用的渠道和方式。

同时,天津市还将推动非遗与产业融合的深度发展,通过更加精细化、专业化的运作,提升非遗与产业融合的质量和效益,形成更加成熟、稳定的融合发展模式。

加强非遗数字化保护与传播

随着数字技术的不断发展,天津市将进一步加强非遗数字化保护与传播,建设更加完善的非遗数据库和数字展示平台,推动非遗资源的数字化保存和传播。

同时,天津市还将积极探索区块链、虚拟现实、增强现实等新技术在非遗保护与传播中的应用,提升非遗的互动性和体验性,扩大非遗的影响力和覆盖面。

推动非遗国际化交流与合作

天津市将进一步推动非遗的国际化交流与合作,通过举办国际非遗展览、论坛等活动,加强与国际社会的交流与合作,提升天津非遗的国际影响力。

同时,天津市还将探索非遗"走出去"的新模式,通过对外文化交流、商业合作等方式,推动天津非遗走向世界,提升天津的文化软实力和国际影响力。

完善非遗传承与创新发展机制

天津市将进一步完善非遗传承与创新发展机制,加强对传承人的支持与培养,提高传承人的传承与创新能力。同时,天津市还将建立健全非遗创新发展的激励机制,鼓励和支持非遗的创新发展,形成更加开放、包容、创新的非遗传承与发展环境。

通过完善非遗传承与创新发展机制,天津市将为非遗的可持续发展提供更加有力的制度保障,推动非遗在新时代焕发新的生机与活力。

结论

天津市在非物质文化遗产与产业协同发展中,形成了独具特色的"天津经验"。通过政府主导与市场机制相结合、传承保护与创新发展并重、区域协同与特色发展并举、数字赋能与文化创新并行等模式,天津市成功地将丰富的非遗资源转化为文化优势和经济优势,推动了文旅产业的高质量发展。

未来,天津市将继续深化非遗与产业融合的广度与深度,加强非遗数字化保护与传播,推动非遗国际化交流与合作,完善非遗传承与创新发展机制,为非遗的可持续发展提供更加有力的支持和保障。

"天津经验"不仅为其他地区提供了有益借鉴,也为全国非物质文化遗产与产业协同发展的探索提供了重要参考。通过不断总结经验、创新模式、完善机制,天津市将继续引领非遗与产业协同发展的新潮流。

参考文献

[0] 天津市2022年非物质文化遗产发展报告. https://www.ihchina.cn/project_details/27490.

[1] 天津市非物质文化遗产网. http://www.ichtianjin.com/.

[3] 中国商报网:天津市河东区:探索"文创+非遗"产业发展新路径. https://news.tju.edu.cn/info/1005/74698.htm.

[5] 天津市2022年非物质文化遗产发展报告. https://www.ihchina.cn/project_details/27490.

[6] 天津市文旅产业融合发展的现状、困境及路径研究. https://fzgg.tj.gov.cn/zwgk_47325/jgxx_47327/zsdw/tjsjjfzyjy/kycg/202410/t20241028_6763152.html.

[11] [DOC]. https://ssrm.nankai.edu.cn/__local/3/19/2C/B3C24605E4DBD0E4E2904F12C1B_EBDD96DC_9E00.doc?e=.doc.

[13] [PDF] Untitled - 天津大学研究生院. http://gs.tju.edu.cn/__local/B/42/16/A1C59AD12A8B91046A9F6435B89_8C2405E6_13FF75B.pdf.

[21] 天津市2022年非物质文化遗产发展报告. https://www.ihchina.cn/project_details/27490.

[23] 关于印发《天津市传统工艺振兴实施意见》的通知(津文广规〔2017. https://www.ihchina.cn/file2_detail/9242.html.

[24] 天津市河东区文化事业和文旅产业发展"十四五"规划_其他. https://www.tjhd.gov.cn/ztzl/ztzl1/zqthqzc/qt/202210/t20221025_6017495.html.

[28] 天津市2022年非物质文化遗产发展报告. https://www.ihchina.cn/project_details/27490.

[29] 非遗工坊的生成逻辑、基本意涵与. https://heritlab.tju.edu.cn/info/1439/2043.htm.

[32] [PDF] 中共天津市委宣传部天津市文化和旅游局天津市财政局. https://whly.tj.gov.cn/ZWGKYXXGK1640/zcwj09271/WLJZCWJ09274/202108/W020210826551701593189.pdf.

推荐阅读

《红楼梦》中的非物质文化遗产:社会生活与情节发展的交织

《红楼梦》作为中国文学史上的巅峰之作,不仅是一部伟大的文学作品,更是清代社会生活、文化传统和艺术审美的百科全书。

利用语文教材中的非遗内容开展"非遗进校园"活动:传承与创新的教育实践

语文教材作为文化传承的重要载体,其中蕴含着丰富的非遗元素,为"非遗进校园"活动提供了丰富的资源基础。

申报公告 | 2025年国家社会科学基金哲学社会科学学术通俗读物项目申报公告

全国哲学社会科学工作办公室现将2025年国家社会科学基金哲学社会科学学术通俗读物项目申报有关事项公告如下。

非遗如何成就《藏海传》的文化厚度

盘点《藏海传》剧中的非遗魅力《藏海传》是一部将中国传统文化与剧情紧密结合的古装权谋剧,融入了多种非物质文化遗产(非遗)技艺,这些技艺不仅丰富了剧情的文化内涵

“传统医药”非遗文创开发路径

传统医药作为中华民族的瑰宝,承载着数千年文明史中积累的健康智慧与生命认知。传统医药作为非物质文化遗产的重要门类,在中国非遗保护体系中占有重要地位。

健康养生领域:“传统医药”的新机遇

健康养生领域:传统医药的新机遇健康养生作为近年来快速发展的领域,与传统医药的理念和实践有着天然的契合性。传统医药强调整体观、平衡观和预防为主的思想,与现代健康理念不谋而合。