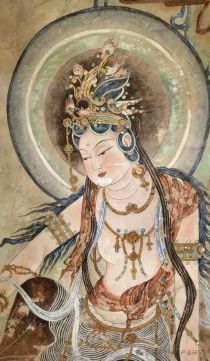

“山西实践”:非遗与产业融合发展路径

山西省拥有丰富的非物质文化遗产资源。据官方统计,山西省现有国家级非物质文化遗产代表性项目182项、省级非物质文化遗产代表性项目1173项[33]。这些非遗资源涵盖了民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺、传统体育、传统美术、传统技艺、传统医药和民俗十大类,构成了山西独特的文化资源库。

山西非遗与产业融合发展实践

政策引领与规划保障

山西省将非遗保护与产业发展纳入省级规划,制定了一系列政策文件。省文化和旅游厅与财政厅联合发布了关于进一步加强非物质文化遗产保护的政策文件[30],为非遗与产业融合发展提供了政策支持。同时,山西省还制定了历史文化名城名镇名村和传统村落保护发展"十四五"规划[27],将非遗保护与发展纳入城乡规划体系。

非遗与文化旅游融合

非遗旅游体验基地建设

山西省大力开展非遗旅游体验基地建设,推动非遗与旅游景区、休闲街区、乡村旅游的深度融合[33]。通过这种方式,游客在旅游过程中能够亲身体验非遗项目,增强对传统文化的了解和认同。2024年,山西省文化和旅游厅进一步推动非遗传承发展融入旅游,让文化遗产"活起来"[34]。

非遗与景区融合

在文旅融合大背景下,山西省各地不断拓展非遗与旅游深度融合发展新路径,将非遗与景区、文创、研学、演艺相结合,使非遗更加生动立体地呈现给游客[32]。这种融合不仅丰富了旅游内容,也提升了游客的文化体验,实现了非遗保护与旅游发展的双赢。

非遗研学旅游

山西利用丰富的非遗资源,开发研学旅游产品,通过研学活动传播非遗知识,培养青少年对传统文化的兴趣和热爱。这种方式既保护了非遗,又培养了传承人,实现了非遗的可持续发展。

非遗与文化产业融合

非遗文创产品开发

山西省积极推动非遗与文化产业融合,开发具有地方特色的文创产品。通过创新设计,将传统非遗元素与现代审美相结合,创造出既保留传统特色又符合现代需求的文创产品,满足了当代消费者对传统文化的需求,也促进了非遗的传承与创新。

非遗演艺项目

山西各地开发了多种形式的非遗演艺项目,如传统戏剧、曲艺表演等,通过舞台艺术形式展示非遗魅力。这些演艺项目不仅丰富了当地的文化生活,也吸引了大量游客,成为当地文化产业的重要组成部分。

非遗与科技融合

数字化保护与传播

山西省积极运用现代科技手段,对非遗进行数字化保护与传播。通过建立非遗数据库、制作数字展示、开发虚拟体验等方式,使非遗以更加生动、直观的形式呈现在公众面前,扩大了非遗的影响力和传播范围。

"科艺融合"助力非遗发展

"科艺融合"为山西说唱类非遗的发展带来了新的机遇。通过加强人才培养,拓展说唱艺术的传播渠道,不仅促进了非遗的传承与发展,也推动了当地文旅产业的发展[35]。

非遗与乡村振兴融合

非遗助力乡村经济

山西省充分利用乡村地区的非遗资源,发展乡村文化旅游,带动当地经济发展。通过非遗技艺的传承与创新,开发特色产品,增加了农民收入,促进了乡村振兴。

非遗扶贫工坊

山西省设立非遗扶贫工坊,组织当地群众学习非遗技艺,生产传统手工艺品,通过电商等渠道销售,实现了脱贫致富。这种方式既保护了非遗,又解决了当地就业问题,实现了经济与文化双重效益。

非遗美食产业化与创新表达

传统技艺的现代转型:非遗美食通过创意开发融入现代消费场景,如刀削面文化礼盒、霍州年馍挂坠等文创产品,以及汾酒美式咖啡等跨界尝试。晋阳文食体验店等通过“制作体验+新品研发”,吸引年轻消费者,日均销售元宵1.5万颗。

产业链延伸:依托老陈醋、平遥牛肉等非遗项目,打造集生产、展示、体验于一体的综合园区(如东湖醋园),年接待游客量显著增长。

山西非遗与产业融合发展的创新模式

"非遗+"模式

"非遗+消费场景"

山西省坚持创新发展模式,推动非遗与消费场景、经济发展深度融合,真正将非遗资源优势转化为文旅产业发展优势[37]。通过在消费场所融入非遗元素,使消费者在购物、餐饮等日常消费活动中体验非遗文化,增强了非遗的影响力和传播力。

"非遗+研学教育"

山西省开发了多种形式的非遗研学教育项目,将非遗知识融入教育体系。通过学校教育、社会教育等多种渠道,培养青少年对非遗的兴趣和热爱,为非遗传承培养后备力量。

"非遗+品牌建设"

山西省积极推动非遗品牌建设,打造具有地方特色的文化品牌。通过品牌化运营,提升非遗的知名度和影响力,增强了非遗的市场竞争力,促进了非遗产业的发展。

示范带动模式

山西省通过建设非遗与产业融合示范项目,发挥示范带动作用,推动全省非遗与产业融合发展。通过政策支持、资金扶持等方式,培育了一批示范项目,为其他地区提供了可借鉴的经验。

业态融合模式

山西省积极推动非遗与多种业态融合,如非遗与餐饮、住宿、购物、娱乐等业态的结合,创造了多元化的产品和服务,满足了不同消费者的需求,增强了非遗的市场吸引力。

山西非遗与产业融合发展成效

文化传承成效

通过与产业的融合发展,山西非遗的传承与保护取得了显著成效。非遗项目的存续状况得到改善,传承人的积极性得到提高,非遗的传播范围不断扩大,更多人了解和参与非遗保护,非遗的文化价值得到更好的彰显。

经济发展成效

非遗与产业融合发展为山西带来了显著的经济效益。通过发展非遗旅游、文创产品、演艺项目等,创造了新的经济增长点,增加了当地居民的收入,促进了地方经济发展。

社会参与成效

山西非遗与产业融合发展激发了社会各方的参与热情。政府、企业、社会组织、传承人、普通民众等多方力量共同参与非遗保护与传承,形成了全社会共同关注和支持非遗发展的良好局面。

山西非遗与产业融合发展的经验启示

政府引导与市场运作相结合

山西省在非遗与产业融合发展中,采取了政府引导与市场运作相结合的方式。政府通过政策支持、资金扶持等方式提供引导,同时充分发挥市场机制作用,调动企业和社会力量参与,形成了政府、企业、社会协同推进的良好局面。

传统文化与现代需求相结合

山西省在非遗与产业融合发展中,注重传统文化与现代需求相结合。既保留了非遗的传统特色和文化内涵,又根据现代消费者的需求进行创新,使非遗产品和服务更加符合现代审美和消费需求,增强了市场竞争力。

保护传承与创新发展相结合

山西省在非遗与产业融合发展中,坚持保护传承与创新发展相结合。在严格保护非遗原真性的基础上,鼓励创新,推动非遗与现代科技、设计理念等相结合,创造出新的产品和服务,增强了非遗的生命力和吸引力。

山西非物质文化遗产与产业融合发展的"山西实践",展现了传统文化与现代产业相结合的可能性和潜力,形成了具有地方特色的非遗与产业融合发展模式。

随着经济社会的发展和文化需求的提升,山西非遗与产业融合发展将迎来新的机遇与挑战。未来,山西将继续深化非遗与产业融合,推动非遗保护传承与现代产业深度融合,打造具有地方特色的文化品牌,为经济社会发展注入新的动力。

参考文献

[27] [PDF] 山西省历史文化名城名镇名村和传统村落保护发展"十四五"规划. https://zjt.shanxi.gov.cn/zwgk/tfwj/202211/P020221207516750137813.pdf.

[30] [PDF] 山西省文化和旅游厅文件山西省财政厅. https://file.zhenghe.cn/group1/M00/B4/25/wKge52c0VyaAFpnfAAQIthIbckg278.pdf.

[32] 让大美山西彰显独特魅力——山西省创新非遗融合产业模式纪略. https://www.ihchina.cn/project_details/28004.

[33] 山西:非遗与旅游融合发展有新意 - 法治网. http://www.legaldaily.com.cn/Village_ruled_by_law/content/2023-08/01/content_8882469.html.

[34] 非遗+旅游:山西文旅融合气象新_山西省文化和旅游厅政务网. https://wlt.shanxi.gov.cn/xwzx/wlxx/202403/t20240304_9512776.shtml.

[35] "科艺融合"助力山西说唱类非遗 - 新华网. http://sx.news.cn/20241206/082fa1b8f2be479390f775ab164716a6/c.html.

[37] 山西非遗+:将资源优势转化为文旅产业发展强势. https://www.dt.gov.cn/dtszf/sxyw/202412/0abbaa5d335b4aa28025ba31f6c19d9a.shtml.

[40] 让"非遗"唤起文化记忆——运城市非遗保护与传承情况调研报告. https://www.yuncheng.gov.cn/doc/2023/08/16/365384.shtml.

推荐阅读

《红楼梦》中的非物质文化遗产:社会生活与情节发展的交织

《红楼梦》作为中国文学史上的巅峰之作,不仅是一部伟大的文学作品,更是清代社会生活、文化传统和艺术审美的百科全书。

利用语文教材中的非遗内容开展"非遗进校园"活动:传承与创新的教育实践

语文教材作为文化传承的重要载体,其中蕴含着丰富的非遗元素,为"非遗进校园"活动提供了丰富的资源基础。

申报公告 | 2025年国家社会科学基金哲学社会科学学术通俗读物项目申报公告

全国哲学社会科学工作办公室现将2025年国家社会科学基金哲学社会科学学术通俗读物项目申报有关事项公告如下。

非遗如何成就《藏海传》的文化厚度

盘点《藏海传》剧中的非遗魅力《藏海传》是一部将中国传统文化与剧情紧密结合的古装权谋剧,融入了多种非物质文化遗产(非遗)技艺,这些技艺不仅丰富了剧情的文化内涵

“传统医药”非遗文创开发路径

传统医药作为中华民族的瑰宝,承载着数千年文明史中积累的健康智慧与生命认知。传统医药作为非物质文化遗产的重要门类,在中国非遗保护体系中占有重要地位。

健康养生领域:“传统医药”的新机遇

健康养生领域:传统医药的新机遇健康养生作为近年来快速发展的领域,与传统医药的理念和实践有着天然的契合性。传统医药强调整体观、平衡观和预防为主的思想,与现代健康理念不谋而合。