非遗怎样为建筑产业赋能?

非物质文化遗产(非遗)为建筑产业赋能的核心在于将传统技艺、文化元素与现代建筑技术、市场需求相结合,通过创新应用与跨界融合,既保护了非遗的活态传承,又为建筑产业注入文化内涵与差异化竞争力。

传统建筑技艺的现代应用

非遗技艺的活态传承。传统建筑技艺如木结构营造、砖雕、琉璃烧制等非遗项目,通过现代建筑需求实现技艺复兴。例如,介休琉璃烧制技艺(国家级非遗)被应用于古建修复与现代建筑装饰,其独特的釉色和造型为建筑增添文化底蕴,同时借助税务优惠等政策支持,推动产业化发展。比如介休市唐源古建琉璃制品有限公司将传统琉璃工艺用于寺庙、园林等建筑的修复与新建项目,结合现代设计需求,开发出符合当代审美的琉璃构件。

智能技术提升生产效率。非遗技艺与现代科技结合,优化生产流程。例如,安徽木榨油技艺通过物联网和AI技术实现远程监管,提升生产效率与质量。类似思路可迁移至传统建筑材料的智能化生产,如木结构榫卯的数字化加工。

非遗元素融入建筑设计

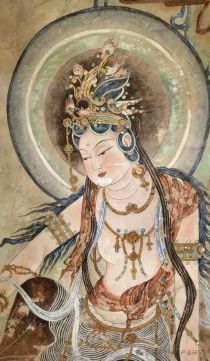

文化符号与建筑美学结合。非遗中的图案、色彩、工艺可转化为建筑装饰元素。例如,潮阳剪纸(广东省级非遗)的镂空纹样被用于建筑外立面的装饰设计,或通过激光切割技术制作成现代屏风、隔断,实现传统美学的空间表达。例如中国移动与景德镇合作的“国瓷馆”VR实景商城,将陶瓷文化融入线上建筑空间设计,用户可360°体验非遗元素与建筑美学的结合。

非遗主题景观化建设。在城镇更新与乡村建设中,将非遗转化为景观节点。例如,惠东县提出“非遗景观化”策略,通过镇村风貌改造,将渔歌、民俗等非遗元素融入公共建筑与街区设计,形成文化地标。

数字化技术助力非遗建筑保护与展示

数字存档与虚拟修复。利用三维扫描、VR技术对古建技艺进行高精度记录,防止技艺失传。例如,瑞安东源木活字印刷术的VR展示馆,通过虚拟建模完整保留传统工艺细节,此类技术可扩展至古建修复领域。例如中国移动打造的昆曲全息数字剧场,将传统戏曲舞台与建筑空间数字化同步,为非遗建筑的多维度展示提供新思路。

互动体验与传播。建筑空间结合AR/VR技术,增强用户对非遗的沉浸式体验。例如,通过全息投影在商业综合体或文旅项目中复现传统建筑营造过程,吸引公众参与。

非遗主题文旅建筑的开发

非遗工坊与研学基地。将非遗传承空间转化为文旅综合体。如湖州善琏镇打造湖笔工坊与研学基地,通过修缮蒙公祠、建设数字化博物馆,吸引游客体验非遗技艺,带动周边建筑与文旅产业发展。

非遗IP赋能商业地产。非遗元素可成为商业建筑的主题IP。例如,陕西推动非遗数字藏品与文创产品开发,未来可探索将剪纸、皮影等非遗IP融入购物中心、酒店等建筑场景设计,提升文化附加值。

非遗不仅能为建筑产业提供独特的美学价值与文化内涵,还能推动绿色建筑(如传统生态建材)、智能建造(如数字化工艺)等领域的创新发展,实现文化传承与产业升级的双赢。

推荐阅读

《红楼梦》中的非物质文化遗产:社会生活与情节发展的交织

《红楼梦》作为中国文学史上的巅峰之作,不仅是一部伟大的文学作品,更是清代社会生活、文化传统和艺术审美的百科全书。

利用语文教材中的非遗内容开展"非遗进校园"活动:传承与创新的教育实践

语文教材作为文化传承的重要载体,其中蕴含着丰富的非遗元素,为"非遗进校园"活动提供了丰富的资源基础。

申报公告 | 2025年国家社会科学基金哲学社会科学学术通俗读物项目申报公告

全国哲学社会科学工作办公室现将2025年国家社会科学基金哲学社会科学学术通俗读物项目申报有关事项公告如下。

非遗如何成就《藏海传》的文化厚度

盘点《藏海传》剧中的非遗魅力《藏海传》是一部将中国传统文化与剧情紧密结合的古装权谋剧,融入了多种非物质文化遗产(非遗)技艺,这些技艺不仅丰富了剧情的文化内涵

“传统医药”非遗文创开发路径

传统医药作为中华民族的瑰宝,承载着数千年文明史中积累的健康智慧与生命认知。传统医药作为非物质文化遗产的重要门类,在中国非遗保护体系中占有重要地位。

健康养生领域:“传统医药”的新机遇

健康养生领域:传统医药的新机遇健康养生作为近年来快速发展的领域,与传统医药的理念和实践有着天然的契合性。传统医药强调整体观、平衡观和预防为主的思想,与现代健康理念不谋而合。